Was ist ein Friedenseinsatz?

Es gibt keinen „typischen“ Friedenseinsatz. Die Missionen der verschiedenen internationalen Organisationen unterscheiden sich in Größe und Aufgaben: Die eine umfasst ein Büro im Einsatzland, eine andere ist so groß wie eine Kleinstadt und verfügt über Dutzende von Standorten.

Definition Friedenseinsatz

Weder das Völkerrecht noch die Politikwissenschaft kennt eine eindeutige Definition des Begriffs

„Friedenseinsatz“. Auch in der Praxis zeigen sich enorme Unterschiede. Drei Elemente eignen sich

aber durchaus für eine Definition des Begriffs:

- Auftraggeber

- Legitimation

- Ziele.

Entsprechend verstehen wir unter Friedenseinsatz eine Mission, die

- eine internationale Organisation

- mit Einverständnis des jeweiligen Einsatzlandes entsendet,

- um Krisen zu entschärfen, Gewaltkonflikte zu beenden und Frieden langfristig abzusichern.

Eine solche Mission kann vor, während und nach der „heißen Phase“ eines Konfliktes tätig werden.

»Friedenseinsätze sind ein wichtiges Werkzeug der internationalen Krisenprävention und des Konfliktmanagements. Sie helfen dabei, Gewalt zu verhindern, einen Waffenstillstand zu sichern und nachhaltig Frieden zu schaffen.«

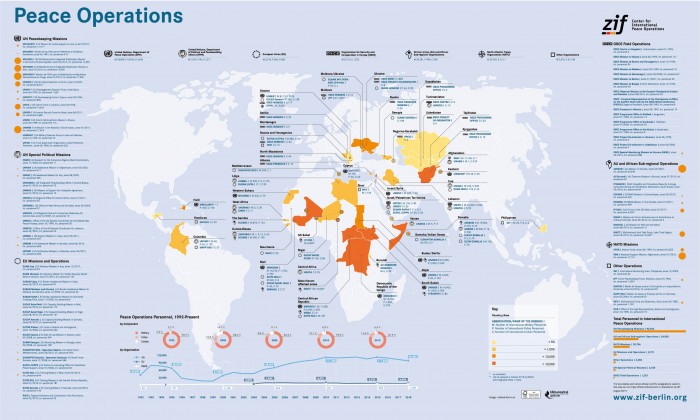

Die UN entsendet gegenwärtig die Mehrheit dieser Einsätze, aber auch andere internationale und regionale Organisationen, wie etwa die EU, OSZE oder die Afrikanische Union (AU) nutzen dieses Instrument. Oft operieren heute sogar mehrere Einsätze mit unterschiedlichem Auftrag parallel in einem Einsatzgebiet.

Die Entwicklung von Friedenseinsätzen

Ausgangspunkt der Entwicklung der Friedenseinsätze waren die sogenannten „Peacekeeping-Einsätze“ der Vereinten Nationen. Die ersten dieser Missionen wurden in den späten 1940er Jahren entsandt und bestanden aus unbewaffneten Militärbeobachtern und leicht bewaffneten Truppen („Blauhelme“) mit der Aufgabe der Sicherung eines Waffenstillstandes. In der UN-Charta war dieses Instrument der Friedenssicherung allerdings nicht vorgesehen, sondern es entstand aus praktischer Notwendigkeit. Seit Ende des Kalten Krieges hat sich das Instrument stark verändert. Friedenseinsätze zielen heute nicht mehr nur auf das „Einfrieren“ eines Konfliktes, sondern auf eine Bearbeitung der grundlegenden Konfliktursachen ab – auch wenn das in der Praxis nicht immer gelingt. Die Veränderungen führten zu:

- einem stark gewachsenen Kreis von Akteuren: neben der UN auch EU, OSZE, NATO, AU und Staatengruppen (sogenannte „Koalitionen der Willigen“);

- der zusätzlichen Entsendung von polizeilichem und zivilem Personal neben militärischem Personal;

- einem wesentlich breiteren („multidimensionalen“) Aufgabenspektrum;

- der Nachfrage nach stärker spezialisiertem Personal;

- der Erlaubnis, zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Verteidigung des Mandates militärische Mittel einzusetzen (ein sogenannter „robuster“ Einsatz).

Generationen der Friedenseinsätze

1. Generation: Traditionelle Einsätze (ab 1948)

- Statische Überwachung von Friedens- und Waffenstillstandsabkommen

- Bildung einer Pufferzone zwischen den Konfliktparteien

2. Generation: Multidimensionale Einsätze (ab Ende der 1980er)

- Etablierung einer vorübergehenden Sicherheitspräsenz

- Gleichzeitige Bearbeitung der Konfliktursachen

3. Generation: Robuste Einsätze (ab Anfang der 1990er)

- Aufgaben wie 2. Generation

- Zusätzlich die Erlaubnis zur Anwendung von Gewalt zur Verteidigung des Mandats

4. Generation: (Mitte der 1990er bis heute)

- Aufgaben wie 3. Generation

- Zusätzlich zeitweise Übernahme staatlicher Aufgaben in Einzelfällen wie Kosovo und Osttimor

Wie entsteht ein Friedenseinsatz?

Verschiedene Elemente müssen zusammenkommen, damit ein Friedenseinsatz entsteht. Dieser Prozess kann unterschiedlich ablaufen. Die folgenden Schritte sind jedoch in der Regel erforderlich, bevor ein Einsatz entsandt werden kann.

Akteure und typische Formate von Friedenseinsätzen

UN

- „Blauhelm-Einsätze“: umfangreiche , multidimensionale Missionen mit starker militärischer Komponente, bis zu 20.000 Personen

- Politische Missionen: rein zivil, meist mit Beratungsfunktionen, bis mehrere Hundert Personen

EU

- Militärische Trainingsmissionen zur Unterstützung der Streitkräfte des Einsatzlandes, bis zu 700 Personen

- Zivile Missionen zur Beratung und Stärkung lokaler Kapazitäten, oft im zivilen Sicherheitssektor (Polizei, Grenzschutz, Zoll), bis zu 300 Personen pro Mission

OSZE

- Alle OSZE-Missionen sind rein zivil, die Personalstärke liegt meist bei unter 30, Einsatzgebiete sind vor allem der Balkan und Zentralasien

- Ausnahme: die Beobachtungsmission (Special Monitoring Mission, SMM) mit über 800 sog. „Monitoren“ zur Überwachung des Waffenstillstandes in der Ukraine

NATO

- Zwei langjährige, rein militärische Friedenseinsätze mit mehreren tausend Personen (Kosovo und Afghanistan)

Was sind typische Aufgaben von Friedenseinsätzen?

Moderne Friedenseinsätze arbeiten in ganz unterschiedlichen Themenfeldern. Insbesondere die großen multidimensionalen UN-Missionen haben meist eine Vielzahl an mandatierten Aufgaben, kleinere EU- oder OSZE-Einsätze sind dagegen in der Regel enger fokussiert. Personal in Friedenseinsätzen arbeitet in Bereichen wie:

1. Schutz der Zivilbevölkerung

Diese Mandatsaufgabe hat sich seit den 1990ern zu einer Kernaufgabe insbesondere von UN-Friedenseinsätzen entwickelt. Dazu verfolgt die UN einen ganzheitlichen Ansatz, in dem alle – militärische, polizeiliche und zivile – Komponenten in drei Bereichen beitragen: (1) Schutz durch Dialog und Engagement (z. B. Unterstützung politischer Prozesse, Aufbau institutioneller Kapazitäten, Konfliktbearbeitung und Versöhnung), (2) Bereitstellung von physischem Schutz (z. B. Abschreckung durch Präsenz von Truppen, militärisches Eingreifen bei akuter Gefährdung, präventive Operationen zur Gefahrenabwehr), (3) Errichtung eines sicheren Umfelds (z. B. Patrouillen in Flüchtlingslagern, Absicherung der Rückkehr von Flüchtlingen, Ausbildung von Sicherheitskräften).

2. Menschenrechte

Friedenseinsätze verfolgen in diesem Bereich drei Kernziele: (1) Menschenrechte durch langfristige Maßnahmen zu schützen und zu fördern; (2) die Bevölkerung in die Lage zu versetzen, ihre Menschenrechte einzufordern und (3) es staatlichen Institutionen zu ermöglichen, ihren Verpflichtungen in diesem Bereich nachzukommen. Eine klassische Aktivität ist Human Rights Monitoring, also die Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte. Zunehmend bieten Friedenseinsätze auch Menschenrechtstraining für staatliche Institutionen und Teile des Sicherheitssektors an. Ein wichtiger Bestandteil ist außerdem die Unterstützung von Zivilgesellschaft und nationalen Menschenrechtsinstitutionen.

3. Polizei

Seit den 1960er Jahren sind polizeiliche Aktivitäten Bestandteil von Friedenseinsätzen – von einzelnen Beamten in EU oder OSZE-Einsätzen bis hin zu großen Polizeikomponenten in UN-Missionen. Ihr Aufgabenspektrum umfasst vor allem Beratung und Kapazitätsaufbau. Dazu gehört in vielen Friedenseinsätzen Basis- und Spezialtraining für lokale Kräfte, z. B. in Grenzüberwachung und Forensik. Außerdem werden Strukturen und Prozesse polizeilicher Institutionen aufgebaut, gerade auch bei Ausbildungseinrichtungen. Friedenseinsätze beraten außerdem die lokalen Sicherheitskräfte bei der Auswahl und Rekrutierung von Polizeikräften. In den meisten Einsätzen erfüllen internationale Polizistinnen und Polizisten jedoch keine hoheitlichen Funktionen. In Einzelfällen übernehmen sie jedoch auch exekutive Aufgaben: Sie sorgen für öffentliche Sicherheit und ermitteln in Strafsachen.

4. Institutionenaufbau und Regierungsführung

An manchen Einsatzorten tragen Friedenseinsätze zur Grundversorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Gütern wie Sicherheit, Gesundheit und Bildung bei. Diese staatlichen Kernaufgaben können offizielle Institutionen in Krisengebieten oft nur eingeschränkt wahrnehmen. Deshalb zielen Aktivitäten im Bereich Institutionenaufbau und Regierungsführung auf den Aufbau bzw. die Ertüchtigung von Ministerien, Parlamenten und Aufsichtsbehörden. Sie beinhalten ein breites Spektrum an Maßnahmen, z. B. die Stärkung der Kontrollfunktion von Parlamenten und Zivilgesellschaft oder der Transparenz in der Verwendung öffentlicher Gelder sowie Initiativen gegen Korruption.

5. Beobachtung und Verifikation

Im Rahmen von Friedenseinsätzen eingesetzte Beobachterinnen und Beobachter unterstützen die Umsetzung von Waffenstillständen und Friedensabkommen, indem sie die Einhaltung der vereinbarten Bedingungen durch alle Konfliktparteien neutral überprüfen und Verstöße dokumentieren. Ihre Präsenz trägt so zu Vertrauensbildung, Krisenprävention und Frühwarnung bei. In der Vergangenheit wurden Beobachtungs- und Verifikationsaufgaben überwiegend von Militärbeobachtern (Military Observers) wahrgenommen, heute arbeitet auch polizeiliches und ziviles Personal in diesem Bereich.

6. Frauen, Frieden und Sicherheit

Unter der Agenda „Frauen, Frieden und Sicherheit“ versteht man die Umsetzung der UN-Resolution 1325 und ihrer acht Folgeresolutionen. Diese Agenda steht für die Verknüpfung zwischen den Belangen und Erfahrungen von Frauen und Mädchen in Konfliktsituationen und der Verantwortung der Mitgliedstaaten, eine Geschlechterperspektive in ihrer Friedens- und Sicherheitspolitik zu berücksichtigen (Gender Mainstreaming). Sie umfasst vier zentrale Forderungen: Partizipation, Prävention, Schutz sowie Wiederaufbau und Wiedereingliederung.

Eine ausführliche Darstellung von 23 gängigen Mandatsaufgaben finden Sie unter

Starten Sie Ihren Weg in den Friedenseinsatz

Sie haben das Fachwissen - Wir bringen Sie in den Einsatz. Mit uns haben Sie die Möglichkeit in einen internationalen Einsatz zu gehen.

- Sie durchlaufen eine professionelle Vorbereitung auf Ihren Einsatz.

- Sie genießen eine umfassende Personalbetreuung vor, während und nach Ihrem Einsatz.

- Sie erhalten einen Arbeitsvertrag mit dem ZIF nach deutschem Recht und mit attraktivem Gehalt.